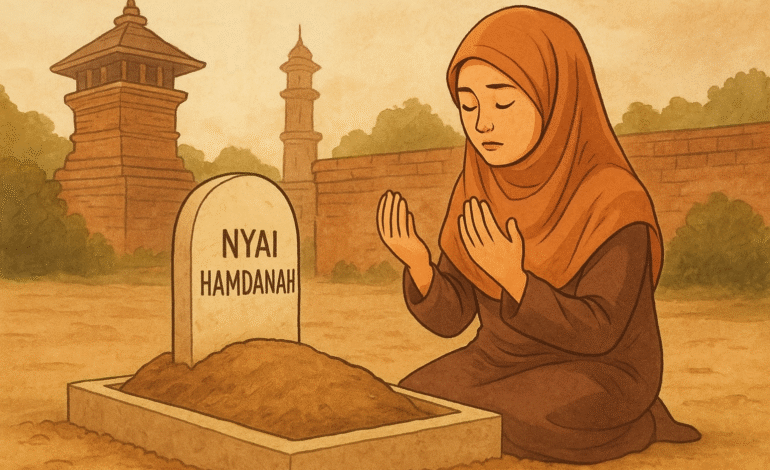

Ziarah dan Kerinduan akan Jodoh: Tafsir Filsafat Eksistensial atas Fenomena Ziarah di Makam Nyai Hamdanah

Tulisan ini sejatinya berangkat dari keingianan saya untuk membaca ulang praktik ziarah di makam Nyai Hamdanah, bukan dari sisi magis atau rasionalitasnya semata, tetapi dari kedalaman nilai spiritual Islam. Sebab, di antara doa-doa yang dilangitkan di sana, terselip pelajaran yang amat berharga, bahwa setiap harapan yang tulus, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk menuju ke langit.

Nyai Hamdanah: Kerinduan, Wasilah, dan Pendidikan Hati di Hadapan Makam Perempuan Shalihah

Ada satu nama yang kerap kali menjadi buah tutur banyak orang di antara lorong-lorong tua di kota Kudus, ia adalah Nyai Hamdanah.

Setiap hari, makamnya tak pernah sepi dari para peziarah dari berbagai wilayah—terutama mereka yang datang dengan membawa satu doa sederhana, namun begitu dalam bagi mereka, yakni “Ya Allah, pertemukan aku dengan jodoh yang baik.”

Jika dianalisis dengan seksama, ritual ziarah ke makam Nyai Hamdanah sejatinya bukan hanya sekedar praktik keagamaan saja.

Ritual ini telah menjadi fenomena kultural sekaligus spiritual di masyarakat, yang menyatukan antara perasaan kecemasan modern (ala Heidegger) dengan keyakinan tradisional.

Di dunia yang serba cepat ini, melalui ruang maya, seseorang bisa melakukan pencarian jodoh dengan hanya sekedar “klik dan scroll di layar ponsel”.

Namun, di sisi yang lain di era digital ini, rupanya masih banyak orang yang memilih menempuh jalan sunyi dengan berziarah, berdoa, dan menundukkan hati di hadapan makam seorang perempuan yang shalihah.

Dari Kisah ke Keyakinan

Menurut catatan sejarah, dan dilansir dari ulamanusantaracenter.com, Nyai Hamdanah merupakan sosok perempuan yang memiliki posisi yang begitu penting dalam jaringan keilmuan Islam Nusantara.

Nyai Hamdanah adalah putri dari seorang ulama besar, Kiai Sholeh Darat dari Semarang, dan pernah menjadi istri dari dua tokoh besar, yakni Syekh Nawawi al-Bantani serta K.H. R. Asnawi, Kudus.

Semasa hidupnya, ia hidup dalam lingkaran para ulama yang menanamkan nilai ilmu, amal, serta kasih sayang.

Lokasi makamnya berada di komplek pemakaman Sunan Kudus.

Mulai dari pagi hingga petang, makamnya selalu ramai peziarah yang datang dengan berbagai harapan.

Sebagian dari peziarah memohon ketenangan hati, sebagian memohon datangnya jodoh, dan sebagian lainnya hanya ingin menziarahi tokoh perempuan yang menjadi bagian dari sejarah Islam di tanah Jawa tersebut.

Tradisi ziarah jodoh ini bahkan disebut dalam beberapa pengajian dan pitutur para kiai besar.

K.H. Maimoen Zubair, misalnya, dikenal pernah menyampaikan bahwa ziarah ke makam Nyai Hamdanah adalah salah satu ikhtiar batin agar Allah memudahkan datangnya jodoh yang shalih. (dilansir dari merdeka.com)

Dari sinilah kemudian makam Nyai Hamdanah menjadi semacam magnet doa bagi para peziarah yang sedang menunggu takdir jodoh terbaiknya.

Kecemasan (Angst) dan Doa Jomblower yang Menyapa Langit

Hal yang menarik adalah seorang mahasiswa program studi Aqidah dan Filsafat Islam (S1-AFI) FUAD UIN SATU Tulungagung yang saya uji proposal skripsinya 2 hari lalu, pernah menjadikan fenomena ini sebagai objek penelitian skripsinya.

Mahasiswa tersebut menggunakan teori dari Martin Heidegger untuk membaca “kecemasan” para peziarah, yakni bagaimana ketakutan karena belum bertemu jodoh, menjadi pengalaman eksistensial yang mendorong seseorang untuk mencari makna.

Pendekatan yang ia gunakan memang tepat dan filosofis. Namun, saya merasa ada celah yang bisa saya gunakan untuk membaca ulang fenomena ini dari kaca mata tradisi Islam sendiri—melalui pandangan para filsuf dan sufi Muslim yang berbicara dengan bahasa hati, bukan sekedar analisis rasional semata.

Berpangkal dari sinilah kemudian saya ingin mengajak pembaca untuk menengok kembali ritual ziarah di makam Nyai Hamdanah, bukan sebagai bentuk pelarian dari kecemasan, namun sebagai epistemologi pendidikan hati.

Membaca Ziarah dengan Kaca Mata al-Ghazali

Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulumiddinnya menulis bahwa setiap amal manusia akan sangat bernilai, selama niatnya lurus.

Sejatinya, ritual ziarah bukan sekedar perjalanan kaki saja, melainkan juga perjalanan batin.

Ketika seseorang berziarah ke makam wali dengan hati yang pasrah dan dengan niat untuk memperbaiki diri, maka ritual ziarah itu akan menjadi bagian dari proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa.

Kecemasan karena belum bertemu jodoh, dalam kerangka al-Ghazali, merupakan tanda bahwa hati sedang mencari sebuah keseimbangan antara harap dan tawakkul.

Dalam hal ini, manusia boleh berikhtiar, bahkan berziarah, namun hasilnya tetap berada dalam genggaman Tuhan.

Maknanya, ritual ziarah ke makam Nyai Hamdanah tidak harus dipahami sebagai sebuah “ritual magis” untuk mempercepat jodoh, melainkan sebuah proses spiritual untuk menata kembali niat, menenangkan hati, dan juga memperbaiki diri agar pantas menerima takdir yang terbaik.

Sejatinya, doa yang dipanjatkan di makam itu bukanlah mantra pemanggil jodoh, tetapi sebuah percakapan lembut antara hati manusia yang resah dan cemas dengan Tuhannya yang Maha Mengetahui isi hati hamba-Nya.

Wasilah dan Barakah dalam Perspektif Ibn ‘Arabī

Filsuf dan sufi besar, Ibn ‘Arabī, memiliki cara yang indah dalam menjelaskan fenomena yang seperti ini.

Dalam pandangan Ibn ‘Arabī, wali-wali Allah merupakan “cermin rahmat”, yang melalui mereka, cahaya Ilahi akan memantul kepada manusia.

Oleh karena itu, ziarah ke makam mereka, bukan berarti sebuah ritual syirik dengan meminta sesuatu kepada selain Allah, tetapi menjadi wasilah (perantara) untuk mengetuk pintu kasih sayang-Nya.

Para peziarah yang datang ke makam Nyai Hamdanah sejatinya bukan bermaksud untuk mengkultuskan sosoknya, melainkan untuk menghadirkan sebuah kesadaran yang sejati, bahwa rahmat Tuhan pernah menitis melalui seorang perempuan yang hidup dalam keshalihan.

Menurut pandangan Ibn ‘Arabī, kehadiran ruh spiritual yang semacam ini tetap hidup meski raga telah tiada. hal ini karena barakah bukanlah benda, tetapi sebuah pancaran dari kehadiran Ilahi yang melampaui batas ruang dan waktu.

Oleh karena itu, siapa pun peziarah yang datang dengan hati yang lembut, akan pulang dengan membawa secuil ketenangan. Bukan karena tanah makam itu sakti, tetapi karena hatinya telah terbuka karena menerima cahaya.

Perempuan, Spiritualitas, dan Makna Sosial

Ketika membincang tentang spiritualitas, terkadang ada satu dimensi lain yang kerap kali terlewat, yakni “perempuan”.

Figur Nyai Hamdanah menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki otoritas spiritual dalam tradisi Islam Nusantara.

Nyai Hamdanah bukan sekedar seorang “istri dari ulama besar”, melainkan juga sosok yang begitu dihormati karena ilmu dan keberkahan hidupnya.

Tujuan dari ziarah ke makam Nyai Hamdanah bukan hanya sekedar ritual untuk mencari jodoh, melainkan juga bentuk pemuliaan dan penghormatan atas peran perempuan dalam sejarah Islam di Indonesia.

Perempuan berperan sebagai pengajar, penuntun moral, dan juga penjaga nilai-nilai rahmah.

Dalam konteks modern, perempuan menjadi simbol bahwa keshalihan dan keberkahan tidak mengenal jenis kelamin.

Saat para peziarah perempuan datang ke Nyai Hamdanah, sejatinya mereka sedang menyapa cermin dari dirinya sendiri, bahwa untuk mendapatkan jodoh yang shalih, seseorang juga harus membangun keshalihan di dalam dirinya.

Seperti kata pepatah Arab, “An-nafsu kal-mar’ah: sebagaimana engkau memantulkan dirimu, demikianlah wajah jodohmu.”

Dari Harapan ke Tindakan

Sejatinya, ziarah ke makam Nyai Hamdanah merupakan cermin dari sebuah perjalanan manusia yang selalu berada di antara harap dan usaha.

Tak ada yang salah dengan doa, selama doa tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan wasilah, selama hati seseorang yang bertawassul tetap tahu kepada siapa ia menggantungkan diri (berharap).

Barangkali, yang dibutuhkan seorang peziarah ke Makam Nyai Hamdanah sebenarnya bukan hanya agar cepat datang jodohnya, tetapi ia juga datang untuk belajar, yakni belajar bagaimana cara mencintai tanpa menuntut, menunggu tanpa cemas, dan berdoa tanpa pamrih.

Mengapa? Karena bisa jadi, jodoh yang sejati bukanlah orang yang kita temui setelah ziarah, tetapi diri kita sendiri—diri yang pulang dari makam dengan hati yang lebih sabar, lebih lapang, dan lebih percaya pada kasih Tuhan semesta alam.

Penulis:

Lailatuzz Zuhriyah (Kepala Pusat Penelitian UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung